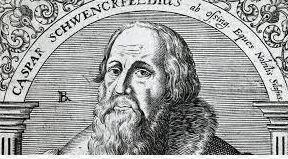

Caspar von Schwenckfeld

Caspar von Schwenckfeld (1489–1561) war ein deutscher Theologe und ein wichtiger Vertreter der religiösen Reformbewegung des 16. Jahrhunderts, die sich sowohl von der katholischen Kirche als auch von den Lutheranern und Zwinglianern absetzte. Er ist vor allem für seine Schwenckfelder Bewegung bekannt, die sich durch eine eigenständige Christliche Theologie und Spiritualität auszeichnete und bis heute als eine der kleinen protestantischen Richtungen existiert.

Frühes Leben und Bildung

Caspar von Schwenckfeld wurde 1489 in Olbersdorf, in der Nähe von Zittau (im heutigen Sachsen, Deutschland), geboren. Er wuchs in einer Zeit auf, in der die katholische Kirche und die gesellschaftlichen Strukturen von religiösen Reformbewegungen herausgefordert wurden. Schwenckfeld studierte Recht und Theologie an der Universität Löwen und machte sich früh mit den theologischen Entwicklungen seiner Zeit vertraut.

Beziehung zu den Reformationen

Schwenckfeld war zunächst ein Anhänger von Martin Luther, doch mit der Zeit entwickelte er sich zu einem Kritiker der Lutherischen Reformation. Während Luther eine radikale Trennung von der katholischen Kirche und eine Rückkehr zu einer Schriftorientierten Theologie propagierte, hatte Schwenckfeld eigene, teilweise von Luther abweichende Vorstellungen von christlicher Praxis und Theologie.

Ein zentrales Thema in Schwenckfelds Theologie war die Gnadenlehre und die innere Erneuerung des Menschen, die er stärker betonte als die lutherische Vorstellung der Rechtfertigung durch den Glauben allein. Schwenckfeld war der Meinung, dass Gnade und Heiligung eine tiefere, persönlichere Erfahrung erforderten, als sie in den lutherischen und katholischen Kirchen praktiziert wurden. Diese Betonung auf innere Umwandlung und Heiligung führte ihn dazu, sich von der offiziellen lutherischen Lehre zu distanzieren.

Die Schwenckfelder Bewegung

Die von ihm gegründete Schwenckfelder Bewegung stellte eine mystische und pietistische Form des Christentums dar, die vor allem in den Gebieten der Oberlausitz (in der Nähe von Zittau und Görlitz) und im südwestlichen Deutschland Anhänger fand. Die Schwenckfelder lehnten die sakramentalen Lehren der etablierten Kirchen ab und betonten den inneren, persönlichen Zugang zu Gott.

Ein wichtiger Punkt der Schwenckfelder Theologie war die Ablehnung des Abendmahls als physische Handlung. Schwenckfeld betrachtete das Abendmahl nicht als eine äußere Ritualhandlung, sondern als eine innere, geistige Verbindung mit Christus. Er stellte die Geistliche Gegenwart Christi in den Vordergrund und betonte, dass diese Präsenz in erster Linie im Herzen des Gläubigen und nicht in materiellen Handlungen zu finden sei.

Schwenckfelds Theologische Positionen

-

Ablehnung des lutherischen "Brot" im Abendmahl: Schwenckfeld lehnt die lutherische Vorstellung von der Leiblichkeit Christi im Abendmahl ab und betont stattdessen die geistige Realität der Kommunion. Dies führte zu Spannungen zwischen ihm und den führenden Reformatoren seiner Zeit.

-

Die Gnadenlehre: Schwenckfeld vertrat die Ansicht, dass die Gnade Gottes nicht nur ein einmaliges Geschenk sei, sondern dass der Mensch kontinuierlich göttliche Gnade empfangen müsse, um in einer heiligen Beziehung mit Gott zu leben.

-

Verhältnis von Christentum und Welt: Schwenckfeld betonte eine eher asketische Haltung gegenüber der Welt und den irdischen Gütern. Er legte großen Wert auf innere Erleuchtung und spirituelle Praxis.

-

Mystische Spiritualität: Seine Theologie war von einer mystischen Frömmigkeit geprägt, die stark an die Mystik des Mittelalters anknüpfte. Schwenckfeld betonte die Bedeutung von Erfahrungen der göttlichen Gegenwart und der inneren Gotteserfahrung.

-

Ablehnung der Bildverehrung und der katholischen Sakramente: Schwenckfeld lehnte die katholischen Sakramente wie die Eucharistie und die Beichte sowie die Heiligenverehrung ab. Auch die Marienverehrung wurde von ihm als unbiblisch abgelehnt.

-

Religiöse Toleranz: Schwenckfeld setzte sich für religiöse Toleranz ein und versuchte, eine Brücke zwischen den verschiedenen protestantischen Richtungen zu schlagen, auch wenn er sich von den lutherischen und zwinglianischen Reformatoren abgrenzte.

Konflikte mit den anderen Reformatoren

Schwenckfeld stand in ständigem Konflikt mit anderen Reformatoren, insbesondere mit Martin Luther und Philipp Melanchthon, die seine Theologie als zu unorthodox und zu mystisch ablehnten. Besonders die Ablehnung der leiblichen Präsenz Christi im Abendmahl führte zu scharfen Auseinandersetzungen. Schwenckfeld wurde von den lutherischen Theologen heftig kritisiert und war von der lutherischen Kirche und der Reformation im Allgemeinen ausgeschlossen.

Schwenckfeld hatte jedoch eine engere Beziehung zur radikalen Reformation, insbesondere zu den Täufern, deren Ablehnung der staatlichen Kirche und Betonung der inneren religiösen Erfahrung seine eigenen Ansichten widerspiegelte. Dennoch unterschied sich Schwenckfelds Bewegung von den Täufern, insbesondere in seiner Ablehnung der Täuferische Taufe und seiner weniger radikalen Haltung.

Späteres Leben und Tod

Schwenckfeld verbrachte den größten Teil seines Lebens in Exil, da seine religiösen Ideen sowohl von den katholischen als auch von den lutherischen Autoritäten abgelehnt wurden. Trotz dieser Isolation blieb er in seiner Theologie und seinen Schriften aktiv. Er starb 1561 in Strassburg, wo er einen großen Teil seiner letzten Jahre verbrachte.

Vermächtnis und Einfluss

Nach seinem Tod verschwand die Schwenckfelder Bewegung zunächst aus dem deutschen Raum, aber die Anhänger Schwenckfelds fanden später Zuflucht in anderen Ländern, wie etwa in den Vereinigten Staaten, wo sie besonders im Pennsylvania-Gebiet präsent waren. Auch heute noch existieren Schwenckfelder Gemeinden, die seine spirituelle und mystische Theologie weiter pflegen, auch wenn diese Bewegung sehr klein und heute eher marginal ist.

Schwenckfelds Einfluss ist vor allem im Bereich der Pietismus und der Mystik spürbar, und seine Betonung auf der inneren Erneuerung und persönlichen Gotteserfahrung hatte Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des protestantischen Glaubens, insbesondere in der Radikalen Reformation und im pietistischen und mystischen Denken.

Zusammenfassung

Caspar von Schwenckfeld war ein einflussreicher, aber oft missverstandener Reformator des 16. Jahrhunderts. Mit seiner mystischen, spirituellen und innerlich ausgerichteten Theologie stellte er sich sowohl gegen die katholische Kirche als auch gegen die lutherische und zwinglianische Reformation. Seine Bewegung, die Schwenckfelder, betonte innere Erneuerung, Gnade und persönliche Verbindung zu Gott und führte zu einer religiösen Ausrichtung, die sich von den etablierten Traditionen abgrenzte. Schwenckfelds Einfluss lebt in kleineren religiösen Gemeinschaften weiter, und seine Ideen prägten die Entwicklung des pietistischen und mystischen Denkens im Protestantismus.